지난 7월 19일, 나이키가 새 광고를 발표했다.

WINNING ISN’T FOR EVERYONE(모두가 승리할 순 없다)와 AM I A BAD PERSON?(나는 악인인가?)라는 문구를 강조한 새 광고의 내용은 이러하다.

"나는 악인인가?

어때, 정말 그래?

나는 한 우물만 파고 남을 기만하며

집요하고 이기적이지.

그런 내가 나쁜 사람인가?

내가 나쁜 사람 같아?

정말?

난 공감할 줄 모르고

다른 사람은 신경 쓰지 않아.

나는 결코 만족을 몰라.

힘에 집착하고

비이성적이고

후회도 없지.

동정심 따윈 없어.

나는 망상에 빠진 미치광이.

이런 내가 악인 같아?

말해 봐.

말해 봐.

말해 봐.

말해 봐.

말해 봐.

난 내가 가장 뛰어나다고 믿고

한번 손에 쥔 것은 결코 놓지 않아.

내 것도 내 것이고, 네 것도 내 것이야.

내가 악인일까?

어때, 정말 그래?"

강렬한 베토벤의 교향곡 배경 음악 속에서 화자는 "내가 악인일까?"라는 질문을 '나는 악인이 아니다'라는 답을 정해 놓은 듯한 상태로 수 차례 던지지만 계속해서 사회적 통념 속에서 악인의 특징으로 받아들여지는 자신의 요소들을 나열한다.

나이키의 이런 파급적인 시도는 아마 각 종목에서 정상급에 위치해 있고 수많은 숭배자들을 지닌 우상들의 경기 영상이 함께 나오지 않았다면 슈퍼 히어로 영화의 빌런의 등장 인트로로 착각하기 십상이었을 것이다. 그 정도로 악인에 가깝게 아니, 악인으로 묘사되었다.

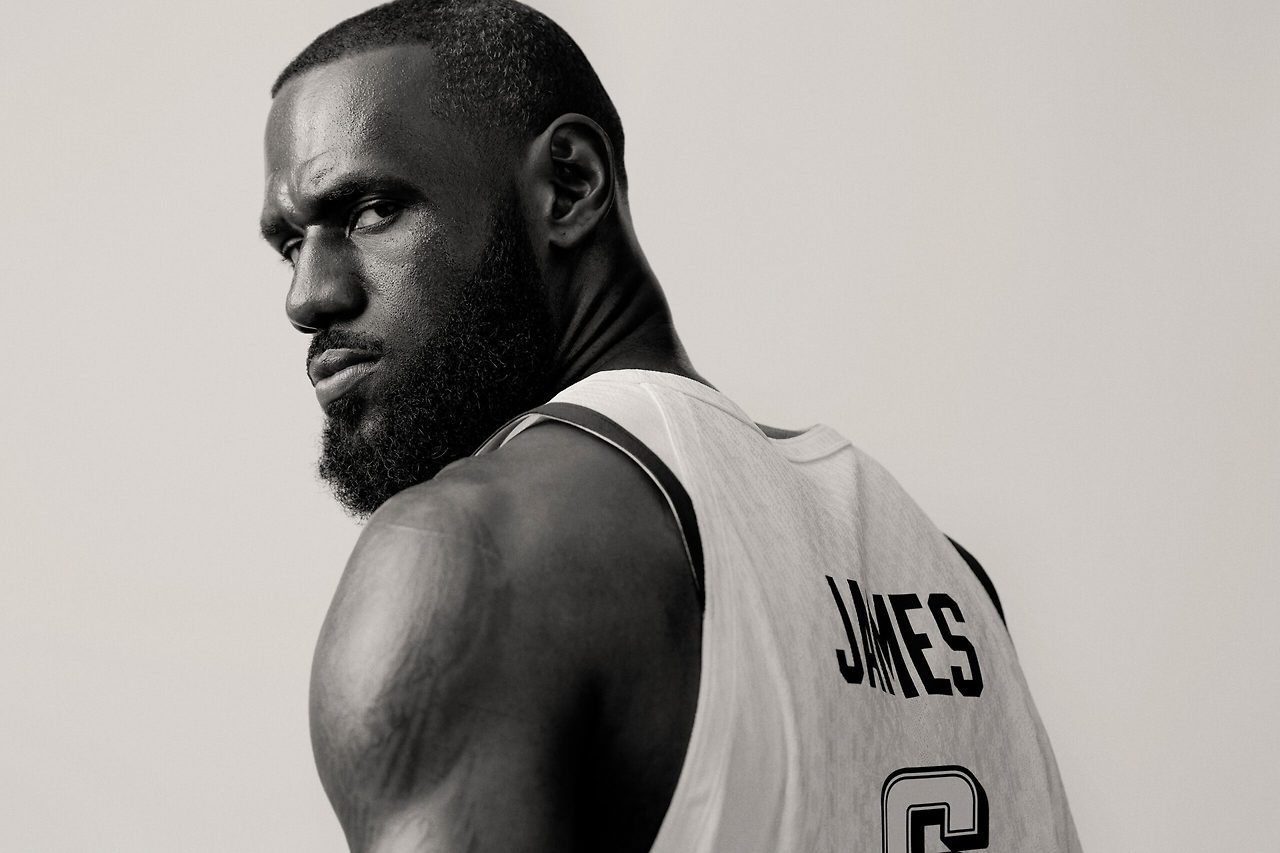

나이키는 코비 브라이언트, 르브론 제임스, 야니스 안테토쿤보, 킬리안 음바페, 세레나 윌리엄스, 샤카리 리처드슨, 소피아 스미스, 베베 비오, 친웬 정, 야콥 잉게브리그센, 크리스티아누 호날두, 아자 윌슨, 익스헬트 곤잘레스, 빅터 웸바야마, 비니시우스 주니어, 사브리나 이오네스쿠, 엘리우드 킵초게, 알렉시아 푸텔라스라는 우상들을 내세워 그들이 그 위치까지 가기 위해 필요한 다소 추악하지만 현실적인 정신에 대해서 설명하려 한 것으로 파악된다.

산업혁명 이후 스포츠가 제품이자 산업화가 되기 시작하면서 수많은 스타들이 탄생했다. 그들은 이전과는 비교불가한 부와 명성을 얻어낼 수 있었지만 산업의 규모가 커질수록 경쟁은 치열해졌고, 특별한 존재이자 상품이 된 스타와 팬들과의 거리는 멀어져 갔다.(이 글에서 사이가 멀어진다는 것은 등을 돌린다는 얘기와는 별개다.)

나이키는 스타들이 그 위치에 올라가고 머무르기 위한 욕망에서 비롯된 추악하고도 광적인 경쟁정신을 설명함으로써 팬들로서 스포츠 스타들의 색다른 인간적인 추악함을 설명함으로서 거리감을 줄임과 동시에 시청자들의 스포츠 경험 속에 잠재워져 있는 치열한 경쟁의식을 끄집어내고, 이것이 소비로 이어지길 바란 것으로 보인다.

또한 수많은 숭배자들 만큼이나 수 많은 안티들을 보유하고 있는 선수들, 축구 쪽만 설명하자면 킬리안 음바페(무례함+권력욕+2022 월드컵 결승에서 메시를 상대하며 생긴 빌런의 이미지), 크리스티아누 호날두(자신이 주목받길 원하는 탐욕), 비니시우스 주니어(피치 위에서의 비이성적 플레이)의 부정적 이미지를 치열한 경쟁으로 설명해 정당성을 부여하고 더 많은 팬들이 만들어지길 바란 의도도 있지 않았을까 추측이 된다.

그러나 나이키 공식 유튜브 채널의 광고 영상의 댓글창엔 '나는 악인인가'라는 질문에 그렇다고 답하는 식의 글이 상단에 여럿 위치할 정도로 댓글 여론은 부정적이다.

그 이유에 대해 추측을 해봤다.

1. 노력의 이미지

첫 번째로 스포츠의 노력의 이미지와 스포츠를 좋아하는 사람들의 대부분이 그것에 이끌려 입문하고 소비한다는 점이다. 스포츠는 기본적으로 노력이 정당성의 바탕이 되는 스포츠이며 노력과 경쟁의 치열함보단 숭고함을 믿기에 정정당당한 승부에 반하거나, 불평등이 내재된 경쟁사회에서의 생활에 지쳐 휴식처를 찾는 이들이 스포츠에 이끌린다.

아르헨티나의 축구 감독인 세사르 루이스 메노티가 공격과 창의성 중심의 이상주의 축구를 좌익 축구로, 수비와 투쟁심 중심의 승리주의 축구를 우익 축구로 나눴고, 좌익 축구야말로 사람들과 함께한다고 표현한 것 또한 스포츠의 팬들이 노력의 숭고함과 아름다움을 추구하는 성향이 강하다고 믿었기 때문이라고 할 수 있다.

그러나 이 광고는 노력과 경쟁을 속된 말로 진흙탕 싸움과도 같은, 결과를 위한 투쟁심과 처절함을 내세워 설명한다. 숭고함과 대비되는 이런 가치들은 팬들에게 납득되기 힘들었을 것이며, 스포츠를 결과주의적인 문화로 바꾸려고 한다고 받아들여져 반발심을 샀을 가능성이 있다.

2. 스타와 선수의 관계

두 번째도 첫 번째 문제와 이어지는 이야기로, 스타와 팬의 사이를 가깝게 하려 했다는 점이다. 앞서 말했듯 스포츠를 소비하는 이들 중 대다수는 스포츠의 노력을 숭고한 가치라고 믿고 있으며 그런 이유에서 각 종목의 높은 경지에 다다른 이들의 숭고한 노력을 동경하고 숭고한 행위를 계속 수행해 내는 선수를 대단하고 신성하게 받아들인다. 이는 산업의 규모가 점점 더 커져 경쟁이 심해짐에 따라 이러한 성향은 더욱 강해졌고, 그렇게 팬과 정상급 스포츠인의 사이는 숭배자와 우상의 관계로 바뀌어 점점 멀어져 가고 있다.

다만 점점 사이가 멀어질수록 우상들은 팬들에게 더욱 특별한 존재이자 상품으로 다가왔기에 우상 본인과 스포츠 산업은 많은 수익을 얻을 수 있었다.

그러나 나이키는 위에서도 말했듯 선수들의 노력과 경쟁을 숭고함과 신성함이 아닌, 결과를 위한 투쟁심과 처절함으로 묘사했다. 그 결과 스포츠 우상들에게 인간성을 부여하게 되었고 스타가 발생하는 기본적인 메커니즘을 무시하게 되는 결과를 낳게 되었다.

실제 경기 영상으로 제작되었음을 의심하게 만드는 나이키의 영상미는 여전했고, 파리 올림픽을 앞두고 선수들의 처절한 경쟁의식을 강조한, 기존에는 없었던 유형의 광고를 내놓은 것은 개인적으로 상당히 흥미로웠고 재미있게 봤다.

특히 영상 속 신체적 장애를 겪고 있는 선수들의 경기 중 장면이 비춰지는 타이밍(특히 프로레슬러 자이언 클라크)이 인상적이었는데, 그동안 다양성을 강조해 온 나이키답게 '사회에서 약자로서 인식받고 있는 그들도 같은 욕망을 느끼는 인간'이라는 메시지를 주려한 듯하다.

그러나 대다수의 사람들이 나와 같이 흥미로운 감정을 느끼진 못한 듯하다.

대다수의 팬들은 스타가 닿지 못하는 곳에 있는 별이기에 한 없이 가까워지고 싶어 하는 것이다.

왜 일본의 유명 만화 '블리치'에도 그런 대사가 있지 않은가?

어쩌면 팬들은 이해를 원치 않을 수도 있다.